A cada segundo de todos os dias, alguém está a digitar em chinês. Num parque em Hong Kong, numa mesa em Taiwan, na fila da caixa de um Family Mart em Xangai, com as portas automáticas a tocar uma melodia sempre que se abrem. Embora a mecânica seja um pouco diferente da digitação em inglês ou francês — normalmente, as pessoas digitam a pronúncia de um caractere e depois escolhem-no a partir de uma seleção que aparece automaticamente — é difícil pensar em algo mais quotidiano. O software que permite esta funcionalidade opera abaixo do nível de consciência da maioria dos seus utilizadores. Em outras palavras, simplesmente existe e mal é notado.

O que foi amplamente esquecido — e o que a maioria das pessoas fora da Ásia nunca soube, para começar — é que um grande grupo de excêntricos e linguistas, engenheiros e polímatas passou boa parte do século XX a debater-se sobre como o chinês poderia afastar-se do pincel de tinta para qualquer outro meio. Esse processo é o tema de dois livros publicados nos últimos dois anos: The Chinese Computer, de Thomas Mullaney, uma obra mais académica, e Kingdom of Characters, de Jing Tsu, um livro mais acessível ao público geral. O livro de Mullaney concentra-se na invenção dos diversos sistemas de entrada para o chinês desde a década de 1940, enquanto o de Tsu aborda mais de um século de esforços para padronizar a língua e transmiti-la através do telégrafo, da máquina de escrever e do computador. No entanto, ambos revelam uma história tumultuosa e caótica — e um pouco inquietante pela sensação de futilidade que reflete.

Os caracteres chineses não são tão enigmáticos como podem parecer. A regra geral é que representam uma palavra, ou às vezes parte de uma palavra, e aprender a lê-los é um processo de memorização. Com o tempo, torna-se mais fácil adivinhar como um caractere deve ser pronunciado, pois muitas vezes há elementos fonéticos embutidos entre outros símbolos. Tradicionalmente, os caracteres eram escritos à mão com um pincel, e parte do processo de alfabetização envolve memorizar a ordem dos traços. Colocá-los na ordem errada faz com que o caractere pareça estranho. Ou melhor, como descobri anos atrás ao aprender chinês como segunda língua em Cantão, na China, faz com que pareça infantil. O meu marido, tradutor de literatura chinesa, achava hilariante e adorável que, aos 30 anos, eu escrevesse como uma criança do jardim de infância.

O problema, no entanto, é que existem demasiados caracteres. Para ser considerado basicamente alfabetizado, é necessário conhecer pelo menos alguns milhares, e há milhares além desse conjunto básico. Muitos estudantes modernos de chinês dedicam-se praticamente a tempo inteiro à aprendizagem da leitura, pelo menos no início. Há mais de um século, essa tarefa era tão monumental que pensadores influentes temiam que estivesse a prejudicar a capacidade da China de resistir à pressão de potências mais agressivas.

No século XIX, uma grande parcela da população chinesa era analfabeta. Havia pouco acesso à educação formal. Muitos eram agricultores de subsistência. Apesar da sua imensa população e vasto território, a China encontrava-se constantemente em desvantagem nas negociações com nações mais ágeis e industrializadas. As Guerras do Ópio, em meados do século XIX, resultaram numa situação em que potências estrangeiras efectivamente colonizaram o solo chinês. A infraestrutura avançada que existia tinha sido construída e era controlada por estrangeiros.

Alguns acreditavam que estes problemas estavam interligados. Wang Zhao, por exemplo, era um reformista que defendia que um método mais simples de escrever o chinês falado era essencial para a sobrevivência da nação. A sua ideia era utilizar um conjunto de símbolos fonéticos, representando um dialecto específico do chinês. Se as pessoas pudessem pronunciar palavras a partir da memorização de apenas alguns poucos símbolos — tal como fazem os falantes de línguas baseadas em alfabetos — poderiam tornar-se alfabetizadas mais rapidamente. Com a alfabetização, poderiam aprender competências técnicas, estudar ciências e ajudar a China a retomar o controlo sobre o seu próprio futuro.

Wang acreditava tão fortemente nesse objectivo que, mesmo tendo sido expulso da China em 1898, voltou dois anos depois disfarçado. Após chegar de barco do Japão, viajou a pé por terra, vestido como um monge budista. A sua história forma o primeiro capítulo do livro de Jing Tsu e está repleta de cenas dramáticas, incluindo uma discussão acalorada e até uma briga nos terrenos de um antigo palácio, ocorridas durante uma reunião para decidir qual dialecto deveria representar a versão nacional desse sistema. O método de Wang para aprender mandarim foi adoptado por escolas em Pequim durante alguns anos, mas acabou por ser suplantado pelo surgimento de sistemas concorrentes e pelo período de caos que envolveu a China logo após a queda da Dinastia Qing em 1911. Décadas de desordem e tréguas instáveis culminaram na invasão japonesa da Manchúria, no norte da China, em 1931. Durante muito tempo, a sobrevivência básica foi a única preocupação para a maioria das pessoas.

No entanto, invenções curiosas começaram a surgir na China. Estudantes e cientistas chineses no estrangeiro tinham começado a trabalhar no desenvolvimento de uma máquina de escrever para a língua, que, segundo eles, estava a ficar para trás em relação a outras. Textos em inglês e noutras línguas que utilizavam caracteres romanos podiam ser impressos de forma rápida e barata com máquinas controladas por teclado, que injectavam metal líquido em moldes tipográficos. Mas os textos chineses exigiam a disposição manual de milhares e milhares de pequenos blocos tipográficos numa prensa de impressão. Enquanto a correspondência em inglês podia ser dactilografada rapidamente numa máquina de escrever, a correspondência em chinês ainda era, mesmo depois de tanto tempo, escrita à mão.

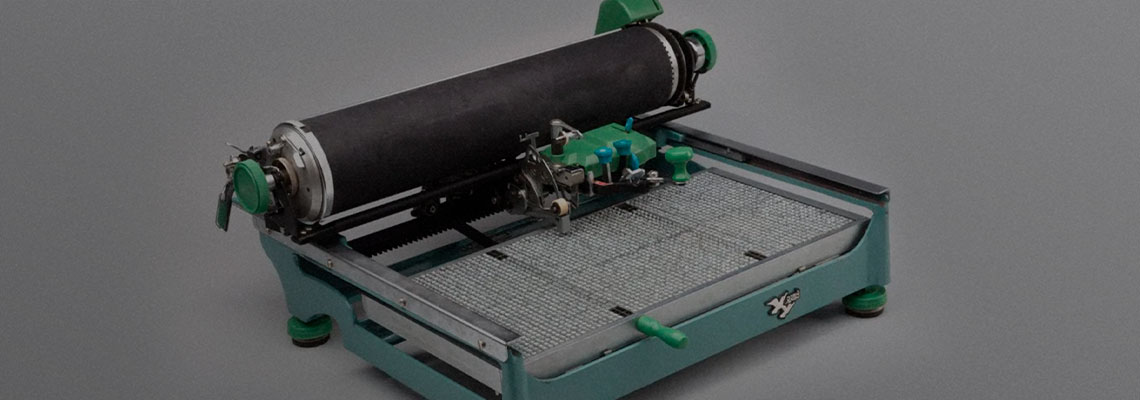

Entre todas as tecnologias descritas por Mullaney e Tsu, estas complexas máquinas de metal são as que mais permanecem na memória. Equipadas com cilindros e rodas, com os tipos dispostos em forma de estrelas ou numa bandeja maciça, eram ao mesmo tempo máquinas de escrita e encarnações de diferentes filosofias sobre como organizar uma língua. Como os caracteres chineses não possuem uma ordem inerente (não há um equivalente ao A-B-C-D-E-F-G) e são muitos (se olharmos rapidamente para 4.000 deles, dificilmente encontraremos o que precisamos de imediato), os inventores tentaram organizar os tipos tipográficos de acordo com regras previsíveis. O primeiro artigo publicado por Lin Yutang – que mais tarde se tornaria um dos escritores chineses mais renomados em inglês – descrevia um sistema de ordenação de caracteres baseado no número de traços necessários para escrevê-los. Ele acabou por projetar uma máquina de escrever chinesa que consumiu a sua vida e as suas finanças — uma peça belíssima que falhou na sua demonstração perante potenciais investidores.

A tecnologia exige frequentemente novas formas de interação física, e a máquina de escrever chinesa não foi exceção. Quando vi um exemplar a funcionar pela primeira vez, num museu particular localizado na cave de um prédio na Suíça, fiquei fascinada com o braço deslizante e os trilhos delicados do dispositivo, do tamanho de um bolo de tabuleiro, e a sua bandeja cheia de caracteres. “Operar a máquina era um exercício para o corpo inteiro”, escreve Tsu sobre uma das primeiras máquinas de escrever chinesas, projetada no final da década de 1890 por um missionário americano. O seu inventor esperava que, com o tempo, a memória muscular assumisse o controlo, permitindo que o operador se movesse suavemente pela máquina, selecionando os caracteres e pressionando as teclas.

No entanto, embora as máquinas de escrever chinesas tenham finalmente ganho popularidade (a primeira máquina comercial ficou disponível na década de 1920), algumas décadas depois tornou-se evidente que o próximo desafio era levar os caracteres chineses para a era dos computadores. E ainda subsistia o problema de como fazer com que mais pessoas aprendessem a ler. Durante as décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960, sistemas para organizar e digitar caracteres chineses continuaram a ocupar a mente dos intelectuais. Um caso particularmente curioso e memorável é o do bibliotecário da Universidade Sun Yat-sen, em Cantão, que, nos anos 1930, criou um sistema de glifos claros e escuros, semelhantes a bandeiras de semáforo, para representar caracteres.

Paralelamente, Mullaney e Tsu também se aprofundam na história de Zhi Bingyi, um engenheiro que foi preso em confinamento solitário durante a Revolução Cultural, no final da década de 1960. Inspirado pelos caracteres de um slogan escrito na parede da sua cela, concebeu o seu próprio código para inserir caracteres num computador.

Sendo filha de um futurista, vi em primeira mão que o caminho até ao atual patamar científico está repleto de becos tecnológicos sem saída.

As ferramentas para a alfabetização também progrediam nesse período, graças às reformas impostas pelo governo após a Revolução Comunista de 1949. Para auxiliar na aprendizagem da leitura, todos os cidadãos da China continental passaram a aprender pinyin, um sistema que usa letras do alfabeto romano para indicar a pronúncia dos caracteres chineses. Ao mesmo tempo, milhares de caracteres foram substituídos por versões simplificadas, com menos traços para memorizar. Esse continua a ser o método utilizado hoje na China continental, embora em Taiwan e Hong Kong os caracteres não tenham sido simplificados, e Taiwan utilize um guia de pronúncia diferente, baseado em 37 símbolos fonéticos e cinco marcas tonais.

Foram inúmeras as tentativas de inserir os caracteres chineses nos computadores. O livro de Mullaney apresenta, com um toque melancólico, imagens de um cemitério de projetos fracassados — teclados com 256 teclas e o enorme cilindro do Ideo-Matic Encoder, um teclado com mais de 4.000 opções.

Na versão de Tsu, talvez o elo mais significativo entre esse período de hardware especializado e a digitação ultrarrápida nos telemóveis de hoje tenha surgido em 1988, com uma ideia concebida por engenheiros na Califórnia. “O Unicode foi idealizado como um conversor universal”, escreve ela. “Unificaria todos os sistemas de escrita humana — ocidental, chinês ou qualquer outro — sob um único padrão e atribuiria a cada caractere um código único e padronizado para comunicação com qualquer máquina.” Uma vez que os caracteres chineses passaram a ter códigos Unicode, puderam ser manipulados por software da mesma forma que qualquer outro glifo, letra ou símbolo. Os sistemas de entrada atuais permitem que os utilizadores chamem e selecionem caracteres através do pinyin, da ordem dos traços ou de outras opções.

No entanto, há algo curiosamente frustrante na forma como ambos os livros terminam. A documentação minuciosa de Mullaney sobre as máquinas de escrever do século passado e a coleção de histórias aventureiras de Tsu sobre a linguagem revelam a mesma realidade: uma quantidade inacreditável de tempo, energia e inteligência foi investida para tornar os caracteres chineses mais fáceis de serem manipulados por máquinas e pelo cérebro humano. Mas poucos desses sistemas parecem ter tido impacto direto nas soluções atuais, como os métodos de entrada baseados na pronúncia, usados hoje por mais de um bilião de pessoas para digitar em chinês.

Esse padrão de evolução não é exclusivo da linguagem. Pessoalmente, vi de perto que o caminho até ao presente está repleto de inovações que nunca chegaram a consolidar-se. No mês seguinte ao lançamento do Google Glass, os óculos inteligentes que chamaram a atenção da imprensa, a minha mãe ajudou a montar uma exposição de visores pessoais. Num espaço obscuro de um armazém, cabeças de espuma brancas pareciam assombradas por coroas de metal, vidro e plástico — tentativas de diferentes inventores de colocar um ecrã diante dos nossos olhos. A realidade aumentada parecia finalmente estar a chegar às mãos das pessoas — ou, mais precisamente, aos seus rostos.

Essa versão do futuro não se concretizou e, se a visualização em realidade aumentada alguma vez se tornar parte da vida quotidiana, não será por meio daqueles dispositivos. Quando os historiadores escreverem sobre estas tecnologias, em livros como estes, não acredito que consigam traçar uma linha contínua de pensamento, um arco único que vá da ideia à realização.

Um momento encantador, já no final do livro de Mullaney, ilustra bem esta questão. Ele havia enviado cartas para pessoas listadas como inventoras de métodos de entrada no banco de patentes chinês e, agora, está a encontrar-se com um desses inventores — um senhor idoso e a sua neta – num Starbucks de Pequim. O homem, animado, fala sobre a sua abordagem, que se baseia nas formas gráficas dos caracteres chineses. Mas a sua neta lança uma surpresa sobre Mullaney quando se inclina e sussurra: “Acho que o meu sistema de entrada é um pouco mais fácil de usar.” Descobre-se que tanto ela como o seu pai desenvolveram os seus próprios sistemas.

Ou seja, a história ainda não acabou.

As pessoas mexem com tecnologia e sistemas de pensamento como os descritos nestes dois livros não apenas porque precisam, mas porque querem. Embora seja da natureza humana tentar enxergar uma trajetória clara no que ficou para trás, fazendo com que o presente pareça uma grande culminação, o que estes livros mostram são apenas episódios na vida de uma língua. Não há um começo, um meio e um fim satisfatório. Há apenas a evolução — um desdobramento contínuo de algo que está sempre no processo de se tornar uma versão mais completa de si mesmo.

Veronique Greenwood é escritora e ensaísta científica baseada em Inglaterra. O seu trabalho já foi publicado no New York Times, The Atlantic e muitas outras publicações.