Em abril, Mark Zuckerberg, como tantos bilionários da tecnologia gostam de fazer atualmente, discursou longamente num podcast. Na entrevista, abordou a epidemia de solidão nos Estados Unidos: “O americano médio tem, creio eu, menos de três amigos. E a pessoa média precisa de significativamente mais. Acho que são cerca de 15 amigos, certo?”

Antes mesmo de ter tempo para processar a forma sombria como ele enquadra a ligação humana em termos económicos tão áridos, ele apresenta a sua solução para a epidemia de solidão: amigos de IA. Idealmente, amigos de IA gerados pela sua empresa.

“É como se eu nem fosse eu.”

—Angela Bennett, A Rede (1995)

Há trinta anos, foi lançado o proto-thriller cibernético “A Rede” (The Net), de Irwin Winkler. Era 1995, amplamente considerado o ano em que Hollywood descobriu a internet. Sandra Bullock interpretava uma reclusa social e nerd de computadores chamada Angela Bennett, que, sem querer, descobre uma conspiração sinistra ligada à segurança digital. Logo a sua vida é virada do avesso quando os conspiradores começam a destruir sistematicamente a sua credibilidade e reputação. O seu trabalho, casa, finanças e até a sua identidade parecem ser apagados com algumas alterações cirúrgicas em registos digitais cruciais.

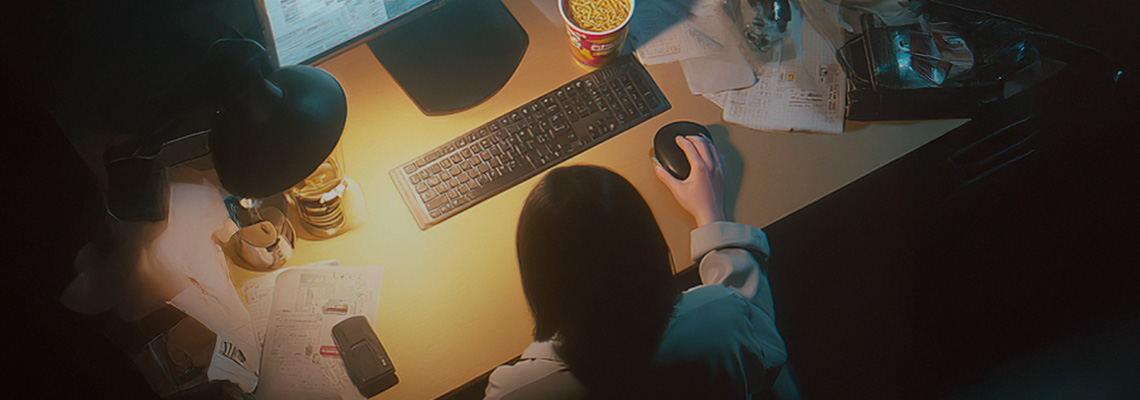

Bennett está — de forma única, e talvez conveniente — especialmente vulnerável a esse apagamento de identidade. A sua mãe, em estágio avançado de demência, já não a reconhece; ela trabalha a partir de casa para clientes que nunca a viram; o seu círculo social limita-se a uma sala de chat online; pede comida do Pizza.net; os seus vizinhos nem sabem como ela é. A sua companhia mais confiável é o ecrã à sua frente. Um cenário selvagem e inimaginável com o qual, certamente, nenhum de nós se identifica.

“Só pense nisto. O nosso mundo inteiro está ali, num computador. Está tudo no computador, tudo: os seus registos do IMT, o seu Número de Identificação Fiscal, os seus cartões de crédito, os seus registos médicos. Está tudo ali. Toda a gente está armazenada ali. É como uma pequena sombra eletrónica sobre cada um de nós, implorando para que alguém mexa — e sabe de uma coisa? Fizeram isso comigo, e sabe de uma coisa? Vão fazer isso consigo.”

—Angela Bennett, A Rede

Embora o vilão de A Rede seja, no fim das contas, uma empresa de software de segurança cibernética mal-intencionada, o medo central do filme é mais fundamental: se todos os nossos dados estão digitalizados, o que acontece se as pessoas com acesso a essas informações as manipularem? Ou as usarem contra nós?

Esse período da relação de Hollywood com a internet é muitas vezes chamado de era dos thrillers tecnofóbicos, mas isso é uma leitura superficial. Um termo mais preciso seria “tecno-cético”. Esses filmes eram, em geral, positivos e entusiasmados com as novas tecnologias; elas quase sempre desempenhavam um papel essencial na salvação do dia pelo herói. A preocupação maior era com os humanos que tinham o controlo final dessas ferramentas, e quais mecanismos de supervisão e limites deveriam ser impostos a eles.

Em 2025, no entanto, o aspeto mais premonitório de A Rede é o isolamento digital de Angela Bennett. O que era, originalmente, uma série de situações plausíveis o bastante para tornar o roubo de identidade mais credível, hoje faz parte da nossa rotina. Todos nós fazemos operações bancárias, compramos, comemos, trabalhamos e socializamos sem, necessariamente, ver outro ser humano pessoalmente. E todos vivemos os períodos de isolamento durante a pandemia de Covid-19, em que esse distanciamento foi até incentivado. Para toda uma geração de jovens que viveu esse período, socializar presencialmente já não é algo natural. Em 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou a solidão como uma ameaça urgente à saúde global, estimando que um em cada quatro adultos mais velhos sofre de isolamento social e entre 5% e 15% dos adolescentes vivenciam solidão. Nos EUA, o isolamento social pode ameaçar a saúde pública mais seriamente do que a obesidade.

Também passamos cada vez mais tempo a olhar para os nossos telemóveis, onde algoritmos cuidadosamente ajustados disputam agressivamente cada vez mais a nossa atenção, que gera receita publicitária. Como Bennett alerta: “As nossas vidas inteiras estão no computador, e eles sabiam que eu podia ser apagada. Eles sabiam que ninguém se importaria, que ninguém perceberia.” Nesse sentido, em 2025, todos somos Angela Bennett. Tal como o isolamento digital de Bennett a torna mais vulnerável a agentes mal-intencionados, nós também estamos cada vez mais expostos a quem nunca teve, e provavelmente nunca terá, os nossos interesses em mente.

Culpar exclusivamente a tecnologia pelo aumento da solidão, como muitos decisores políticos têm feito, seria um erro. Embora ela esteja, sem dúvida, a agravar o problema, o seu papel exagerado nas nossas vidas sempre refletiu fatores estruturais mais profundos. Em “Multitudes: How Crowds Made the Modern World” (2024), o jornalista Dan Hancox examina como as multidões foram demonizadas e marginalizadas por aqueles no poder, e sugere que a nossa alienação é muito mais estrutural: “Seja por meio de cortes governamentais ou concessões às ambições expansivas da iniciativa privada, uma das principais razões pelas quais todos nos tornámos um pouco mais avessos a multidões nas últimas décadas é o prolongado ataque, de cima para baixo, ao espaço público e ao domínio público mais amplo, o que às vezes é chamado de bens comuns urbanos. De bibliotecas bem financiadas a praças e parques agradáveis e abertos, passando por instalações desportivas e de lazer gratuitas ou acessíveis, transporte público seguro, acessível e barato, mobiliário urbano confortável e casas de banho públicas gratuitas, até uma vida social e cultural vibrante, variada e não mercantilizada, todas as melhores coisas da vida urbana enquadram-se no domínio público, e todas elas facilitam e apoiam multidões felizes, em vez de solitários tristes e alienados que ficam em casa.”

Quase meio século atrás, Margaret Thatcher apresentou o consenso neoliberal que moldaria as décadas seguintes de individualismo: “Não existe essa coisa chamada sociedade. Existem homens e mulheres individuais e existem famílias. E nenhum governo pode fazer nada, exceto através das pessoas, e as pessoas devem cuidar de si mesmas primeiro.”

Seguindo essa filosofia, a conectividade social foi terceirizada para empresas de tecnologia, para as quais a economia da atenção é prioridade absoluta. “O Algoritmo” é o nosso novo e caprichoso Deus. Se a sua subsistência depende do envolvimento, a tentação é deixar de pensar em conexão humana ao publicar algo e passar a pensar no que agradará ao algoritmo para garantir uma boa colheita.

Até que ponto confiaria num chatbot de IA da Meta para ser seu amigo? As respostas a essa pergunta podem variar. Mesmo que não confie, outras pessoas já estão a criar laços profundos com “companheiros de IA” ou “apaixonando-se” pelo ChatGPT. A ascensão do fenómeno conhecido como offloading cognitivo, em que as pessoas delegam à IA o papel de pensar criticamente por elas, já está em curso, com muitos estudantes do ensino secundário e universitário a admitir uma profunda dependência da tecnologia.

Além da preocupação óbvia de que “amigos” de IA são algoritmos prestáveis, sem pensamento próprio e sujeitos a alucinações, que nunca o vão desafiar como um amigo verdadeiro faria, vale lembrar também para quem a IA realmente trabalha. Recentemente, o chatbot de Elon Musk, o Grok, recebeu novas diretrizes que o levaram a lançar dúvidas sobre o Holocausto e a falar em “genocídio branco” em respostas a perguntas não relacionadas. Um lembrete, se é que precisávamos de um, de que estes sistemas nunca são neutros, nunca são apolíticos e estão sempre sob o comando de quem controla o código.

Tenho relativa sorte. Moro com o meu parceiro e tenho uma boa comunidade de amigos. Mas trabalho a partir de casa e posso passar a maior parte do dia sem falar com ninguém. Não estou imune a sentir-me isolado, ansioso ou impotente enquanto encaro o feed de notícias sem piscar. Acho que todos sentimos isso. Todos somos Angela Bennett. Armar esse isolamento, como fazem os antagonistas de A Rede, pode ser usado, claro, para roubo de identidade. Mas também pode ter aplicações muito mais danosas: a nossa solidão pode ser manipulada para nos fazer consumir mais, trabalhar mais, voltar-nos contra nós mesmos e uns contra os outros. “Amizades” com IA, se vividas sem sentido crítico, só irão potenciar ainda mais essa alienação e as formas como ela pode ser explorada.

Não precisa de ser assim. Podemos recusar a nossa atenção, adotar rotinas digitais mais saudáveis, limitar a nossa exposição ao doomscrolling, recusar o uso de IAs que consomem energia em excesso, eliminar as nossas contas. Mas, essencialmente, também podemos organizar-nos coletivamente no mundo real: entrar para um sindicato ou clube local, perguntar a um amigo se precisa de conversar. O sentimento de desespero é exatamente aquilo que os que estão no poder querem que tenhamos, por isso resista.

A Rede surgiu numa época em que a internet ainda era vagamente compreendida como o novo Velho Oeste. Antes da bolha e do colapso das pontocom, antes da Web 2.0, antes dos jardins murados e da teoria da “internet morta”. Nesse sentido, o filme permanece como uma cápsula fascinante de um momento em que o futuro parecia ilimitado e o otimismo era, pelo menos, cauteloso.

Também podemos ver a influência d’A Rede em filmes modernos sobre a vida nos ecrãs, como o “Pesquisa Obsessiva…”, Unfriended e The Den. Mas talvez, com sorte, o seu legado mais duradouro seja convidar-nos a sair de casa, tocar na relva e conversar com outro ser humano.

“Encontre os outros.”

—Douglas Rushkoff, Team Human (2019)