Um dia, num futuro próximo ou distante, um asteroide com o diâmetro de um estádio de futebol estará em rota de colisão com a Terra. Se tivermos sorte, cairá no meio do vasto oceano, criando um tsunami de proporções consideráveis, mas inofensivas, ou numa zona desabitada do deserto. Mas, se tiver como alvo uma cidade, um dos piores desastres naturais dos tempos modernos desenrolar-se-á. À medida que o asteroide atravessar a atmosfera, começará a fragmentar-se — mas a maior parte, provavelmente, chegará ao solo em apenas alguns segundos, transformando instantaneamente qualquer coisa sólida em fluido e escavando uma enorme cratera de impacto num piscar de olhos. Uma colossal onda de choque, semelhante à de uma grande arma nuclear, explodirá a partir do ponto de impacto em todas as direcções. Casas a dezenas de quilómetros de distância serão destruídas como se fossem de cartão. Milhões de pessoas poderão morrer.

Felizmente para os 8 mil milhões de nós, a defesa planetária — a ciência de prevenir impactos de asteroides — é um campo de investigação altamente activo. Os astrónomos observam o céu, constantemente em busca de novos objectos próximos da Terra que possam representar uma ameaça. E outros trabalham activamente no desenvolvimento de formas de evitar uma colisão, caso descubramos um asteroide com alto risco de impacto.

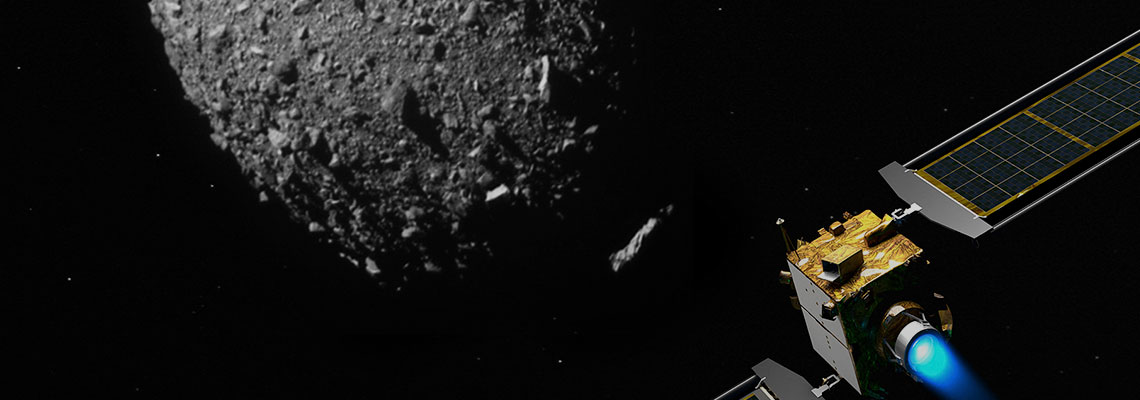

Já sabemos que, pelo menos, um método funciona: colidir com a rocha usando uma nave espacial não tripulada para a desviar da Terra. Em Setembro de 2022, o Teste de Redireccionamento de Asteroide Duplo da NASA, ou DART, provou que isso é possível ao lançar uma nave espacial semi-autónoma do tamanho de um carro pequeno, equipada com painéis solares em forma de asas, contra um asteroide (inofensivo) chamado Dimorphos a 22 mil quilómetros por hora, alterando com sucesso a sua órbita em torno de um asteroide maior chamado Didymos.

Mas existem circunstâncias em que um empurrão físico pode não ser suficiente para proteger o planeta. Se for o caso, poderíamos precisar de outro método, notoriamente difícil de testar na prática: uma explosão nuclear.

Os cientistas já exploraram essa possibilidade através de simulações computacionais. Mas, no mundo ideal, os investigadores gostariam de fundamentar os seus modelos com dados práticos, frios e concretos. Aí reside o desafio. Enviar uma arma nuclear para o espaço violaria leis internacionais e poderia inflamar tensões políticas. Além disso, poderia causar danos à Terra: uma falha no foguetão poderia espalhar destroços radioactivos na atmosfera.

Nos últimos anos, no entanto, os cientistas começaram a elaborar formas criativas de contornar essa limitação experimental. O esforço começou em 2023, com uma equipa liderada por Nathan Moore, físico e engenheiro químico dos Laboratórios Nacionais Sandia, em Albuquerque, Novo México. Sandia é uma instalação semissecreta que actua como braço de engenharia do programa de armas nucleares dos EUA. E dentro desse complexo está a Instalação de Potência Pulsada Z, ou máquina Z, um labirinto metálico cilíndrico repleto de sinais de advertência e fios. É capaz de invocar energia suficiente para derreter diamantes.

Acredita-se que existam cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro — uma faixa de tamanho que começa nos chamados “matadores de cidades” e aumenta a partir daí — próximos da Terra. Pouco menos de metade já foi descoberta.

Os investigadores imaginaram que poderiam usar a máquina Z para recriar a explosão de raios X de uma arma nuclear — a radiação que seria usada para desviar um asteroide — numa escala muito pequena e segura.

Levaram algum tempo a acertar os detalhes. Mas, em Julho de 2023, Moore e a sua equipa estavam prontos. Aguardaram ansiosamente numa sala de controlo, monitorizando à distância a máquina vibrante. No coração da máquina estavam dois pequenos pedaços de rocha, representando asteroides e, ao premir um botão, um turbilhão de raios X seria lançado contra eles. Se fossem deslocados pelos raios X, isso provaria algo que, até então, era apenas teórico: é possível desviar um asteroide da Terra usando uma arma nuclear.

Essa experiência “nunca havia sido feita antes”, diz Moore. Mas, se tivesse sucesso, os seus dados contribuiriam para a segurança de todos no planeta. Funcionaria?

Monólitos e pilhas de escombros

Impactos de asteroides são desastres naturais como qualquer outro. Não se deve perder o sono com a possibilidade, mas, se tivermos azar, uma rocha espacial errante pode bater à porta da Terra. “A probabilidade de um asteroide atingir a Terra durante a minha vida é muito pequena. Mas e se acontecer? O que faríamos?”, diz Moore. “Acho que isso merece a nossa curiosidade.”

Esqueça os gigantescos asteroides dos filmes de Hollywood. Rochas espaciais com mais de um quilómetro de diâmetro — aquelas capazes de ameaçar a civilização — certamente existem, e algumas cruzam perigosamente a órbita da Terra. Mas, como esses asteroides são tão colossais, os astrónomos já localizaram quase todos, e nenhum representa ameaça de impacto.

Na verdade, são os asteroides um nível abaixo em tamanho — aqueles com mais de 140 metros (460 pés) de diâmetro — que representam a maior preocupação. Estima-se que cerca de 25 mil desses objectos existam nas proximidades do nosso planeta, e pouco menos de metade já foi descoberta. As hipóteses diárias de um impacto são extremamente baixas, mas mesmo um dos menores dentro dessa faixa poderia causar danos significativos se atingisse a Terra numa área habitada — uma capacidade que levou os astrónomos a apelidarem esses asteroides de médio porte de “matadores de cidades”.

Se encontrarmos um “matador de cidades” com alta probabilidade de colidir com a Terra, precisaremos de uma forma de o deter. Isso pode envolver uma tecnologia para quebrar ou “desintegrar” o asteroide em fragmentos que ou perderão completamente o planeta ou se incinerarão de forma inofensiva na atmosfera. Ou pode ser uma tecnologia de deflexão, que altere a sua trajectória, afastando-o da rota de colisão com o nosso planeta azul.

Como a desintegração pode acidentalmente transformar um grande asteroide em vários fragmentos mais pequenos — ainda letais — em rota de impacto, ela é frequentemente considerada uma estratégia de último recurso. A deflexão é vista como mais segura e elegante. Uma forma de a realizar é com o uso de uma nave espacial conhecida como impactador cinético — uma espécie de aríete que colide com o asteroide e transfere o seu momento para a rocha espacial, empurrando-a para fora da rota da Terra. A missão DART da NASA demonstrou que isso é possível, mas há ressalvas importantes: é necessário desviar o asteroide com anos de antecedência para garantir que ele perca completamente a Terra, e asteroides detectados tarde demais — ou que sejam grandes demais — não podem ser desviados com apenas uma missão como a DART. Seria necessário usar vários impactadores cinéticos — talvez muitos — para atingir um lado do asteroide com precisão em cada vez, a fim de o empurrar o suficiente para salvar o planeta. Essa é uma exigência complexa em termos de mecânica orbital e pode não ser uma aposta que as agências espaciais estejam dispostas a fazer.

Nesse caso, a melhor opção poderia ser detonar uma arma nuclear próxima do asteroide. Isso irradiaria um dos hemisférios do asteroide com raios X que, em poucos milionésimos de segundo, fragmentariam violentamente e vaporizariam a sua superfície rochosa. O jacto de detritos expelido dessa superfície para o espaço funcionaria como um foguetão, empurrando o asteroide na direcção oposta. “Há cenários em que o impacto cinético é insuficiente, e teríamos de usar um dispositivo explosivo nuclear”, diz Moore.

Essa ideia não é nova. Há várias décadas, Peter Schultz, geólogo planetário e especialista em impactos da Universidade Brown, estava a dar uma palestra sobre defesa planetária no Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia — outro laboratório americano voltado à dissuasão nuclear e à investigação em física nuclear. Após a apresentação, ele lembra que ninguém menos que Edward Teller, o pai da bomba de hidrogénio e membro-chave do Projecto Manhattan, o convidou para uma conversa no seu gabinete. “Ele queria fazer um desses sobrevoos de asteroides próximos da Terra e queria testar as armas nucleares”, diz Schultz. O que, ele se perguntava, aconteceria se bombardeássemos um asteroide com os raios X de uma arma nuclear? Seria possível evitar um desastre espacial usando armas de destruição maciça?

Mas o sonho de Teller não se concretizou — e dificilmente se tornará realidade tão cedo. O Tratado do Espaço Exterior das Nações Unidas, de 1967, afirma que nenhuma nação pode implantar ou usar armas nucleares fora da Terra (ainda que não esteja claro por quanto tempo algumas nações espaciais continuarão a respeitar essa regra).

Mesmo levantar a possibilidade de usar armas nucleares para defender o planeta pode ser delicado. “Ainda há muitas pessoas que não querem falar sobre isso de forma alguma… mesmo que essa fosse a única opção para evitar um impacto”, diz Megan Bruck Syal, física e investigadora de defesa planetária no Lawrence Livermore. As armas nucleares há muito tempo são um tema sensível e, com as relações entre diversas nações nucleares actualmente num novo ponto crítico, a apreensão em torno do assunto é compreensível.

Mas, nos EUA, há grupos de cientistas que “reconhecem que temos uma responsabilidade especial como nação espacial e como nação com capacidade nuclear de olhar para isso”, afirma Syal. “Não é nossa preferência usar um explosivo nuclear, é claro. Mas ainda estamos a estudar isso, caso seja necessário.”

Mas como?

Na maioria das vezes, os investigadores têm recorrido ao mundo virtual, usando supercomputadores em diversos laboratórios dos EUA para simular a física envolvida numa explosão nuclear que perturbaria um asteroide. Para dizer o mínimo, “isso é muito difícil”, afirma Mary Burkey, física e investigadora de defesa planetária do Lawrence Livermore. Não se pode simplesmente carregar num botão no computador e obter respostas imediatas. “Quando uma bomba nuclear explode no espaço, só há emissão de luz em raios X. Ela incide sobre a superfície do asteroide, e está-se a rastrear esses pequenos fotões a penetrar talvez só um pouco na superfície, e então, de alguma forma, é preciso pegar nessa resolução na casa dos micrómetros e propagá-la por algo que pode ter centenas de metros de largura, observando a onda de choque propagar-se e depois os fragmentos serem lançados para o espaço. São quatro problemas diferentes.”

Reproduzir a física da aniquilação de rochas por raios X com o máximo de verosimilhança possível é um trabalho complexo. Mas investigações recentes, usando essas simulações de alta fidelidade, indicam que armas nucleares podem ser ferramentas eficazes de defesa planetária, tanto para destruição como para deflexão. A questão, no entanto, é que não existem dois asteroides iguais; cada um é mecanicamente e geologicamente único, o que implica enormes incertezas. Um asteroide mais monolítico pode reagir de forma previsível a uma campanha de desvio com armas nucleares, enquanto um asteroide do tipo “pilha de entulho” — uma frota fracamente unida de rochas mantidas apenas pela sua própria gravidade — pode responder de maneira caótica e incontrolável. Dá para ter certeza de que a explosão não fragmentaria o asteroide acidentalmente, transformando uma bala de canhão numa chuva de projéteis ainda em rota de colisão com a Terra?

As simulações ajudam a responder a essas perguntas, mas continuam a ser recriações virtuais da realidade, com pressupostos embutidos. “Os nossos modelos são tão bons quanto a física que compreendemos e inserimos neles”, afirma Angela Stickle, física de impactos hipervelozes no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland. Para garantir que as simulações estão a reproduzir a física correctamente e a gerar dados realistas, são necessários experimentos físicos para as fundamentar.

Cada disparo da máquina Z carrega a energia de mais de mil relâmpagos, e cada tiro dura apenas alguns milionésimos de segundo.

Tesouras de raios X

A missão principal de Sandia, tal como a do Lawrence Livermore, é ajudar a manter o arsenal nuclear dos EUA. “É um laboratório de segurança nacional”, explica Moore. “A defesa planetária afecta o planeta inteiro”, acrescenta ele — o que a torna, por definição, também uma questão de segurança nacional. Essa lógica, em parte, convenceu os decisores políticos, em Julho de 2022, a tentar um novo tipo de experiência. Moore assumiu o comando do projecto em Janeiro de 2023 — e, com o disparo agendado para o Verão, tinha apenas alguns meses para elaborar o plano específico da experiência. Houve “muito rabisco no meu quadro branco, simulações de computador a correr e recolha de dados para os nossos engenheiros projectarem o suporte da experiência, durante os vários meses que levariam para usinar e montar todas as peças”, diz ele.

Embora já houvesse experiências anteriores e em curso que bombardeavam alvos semelhantes a asteroides com raios X, Moore e a sua equipa estavam frustrados com um aspecto delas. Ao contrário dos asteroides reais, que flutuam livremente no espaço, os microasteroides na Terra estavam fixos no lugar. Para testar de facto se os raios X poderiam desviar asteroides, os alvos precisariam de estar suspensos no vácuo — e não era imediatamente claro como isso poderia ser feito.

Gerar os raios X semelhantes aos de uma bomba nuclear era a parte fácil, porque Sandia dispunha da máquina Z, uma massa imponente de díodos, tubos e fios entrelaçados com uma série de passadiços que circundam uma câmara de vácuo no seu núcleo. Quando activada, correntes eléctricas são canalizadas para condensadores e, ao comando, libertam essa energia sobre um alvo ou substância para criar radiação e pressões magnéticas intensas.

Cercada por alarmes sonoros e luzes intermitentes, é uma visão intimidante. “Tem o tamanho de um prédio — cerca de três andares de altura”, diz Moore. Cada disparo da máquina Z carrega a energia de mais de mil relâmpagos, e cada tiro dura apenas alguns milionésimos de segundo: “Nem conseguirias piscar nesse tempo.” A máquina Z recebe esse nome em referência ao eixo ao longo do qual as suas partículas energéticas se propagam, mas o “Z” poderia muito bem significar “Zeus”.

A finalidade original da máquina Z, cuja primeira versão foi construída há meio século, era a investigação em fusão nuclear. Mas, ao longo do tempo, foi sendo ajustada, aprimorada e utilizada para todo o tipo de ciência. “A máquina Z já foi usada para comprimir matéria até às mesmas densidades [que se encontrariam] no centro dos planetas. E podemos fazer experiências assim para entender melhor como os planetas se formam”, explica Moore, como exemplo. E as energias sobrenaturais da máquina podem ser facilmente usadas para gerar raios X — neste caso, eletrificando e colapsando uma nuvem de gás argónio.

“A ideia de estudar o desvio de asteroides é completamente diferente para nós”, diz Moore. E a máquina “dispara apenas uma vez por dia”, acrescenta, “por isso todas as experiências são planeadas com mais de um ano de antecedência.” Em outras palavras, os investigadores precisavam de estar quase certos de que a sua única experiência funcionaria, ou teriam uma longa espera até poderem tentar novamente — se recebessem autorização para isso.

Durante algum tempo, não conseguiam descobrir como suspender os seus microasteroides. Mas, eventualmente, encontraram uma solução: dois pedaços incrivelmente finos de papel de alumínio manteriam os alvos no lugar dentro da câmara de vácuo da máquina Z. Quando o raio X os atingisse, juntamente com os alvos, o alumínio seria instantaneamente vaporizado, deixando os alvos brevemente suspensos na câmara e permitindo que fossem empurrados para trás como se estivessem no espaço. “É como se balançasses uma varinha mágica e ele desaparecesse”, diz Moore sobre o alumínio. Ele apelidou essa técnica de “tesoura de raios X”.

Em Julho de 2023, após um planeamento considerável, a equipa estava pronta. Dentro da câmara de vácuo da máquina Z estavam dois alvos do tamanho de uma unha — um pouco de quartzo e um pouco de vidro de sílica fundida, ambos frequentemente encontrados em asteroides reais. Próximo dali, uma bolsa de gás argónio girava lentamente. Satisfeitos com a prontidão do gigantesco aparato, todos saíram e foram para a sala de controlo. Por um momento, reinou o silêncio absoluto.

Preparar.

Fogo.

Tudo terminou antes mesmo de os seus ouvidos registarem o estrondo metálico. Uma tempestade eléctrica atingiu a nuvem de gás argónio, fazendo-a implodir; ao fazê-lo, ela transformou-se em plasma e libertou raios X que correram em direcção aos dois alvos na câmara. O alumínio desapareceu, as superfícies de ambos os alvos explodiram para fora em jactos supersónicos de detritos, e os alvos voaram para trás, afastando-se dos raios X, a 257 quilómetros por hora.

Moore não estava presente. “Eu estava em Espanha quando a experiência foi realizada, porque estava a comemorar o meu aniversário de casamento com a minha esposa, e não havia hipótese de eu perder isso”, diz ele. Mas, logo após o disparo da máquina Z, um colega enviou-lhe uma mensagem de texto bem directa: DEU CERTO.

“Sabíamos imediatamente que tinha sido um grande sucesso”, diz Moore. As implicações ficaram imediatamente claras. A configuração experimental era complexa, mas o que tentavam alcançar era algo extremamente fundamental: uma demonstração no mundo real de que uma explosão nuclear poderia fazer um objecto mover-se no espaço.

“Estamos genuinamente a analisar isto sob a perspectiva de que ‘esta é uma tecnologia que pode salvar vidas.’”

Patrick King, físico do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, ficou impressionado. Anteriormente, empurrar objetos usando vaporização por raios X era algo extremamente difícil de demonstrar em laboratório. “Eles conseguiram obter uma medição direta dessa transferência de momento”, diz ele, chamando a técnica da tesoura de raios X de “elegante”.

O trabalho da Sandia surpreendeu muitos na comunidade. “O experimento com a máquina Z foi uma espécie de novidade para o campo da defesa planetária”, diz Burkey. Mas ela observa que não devemos sobrestimar os resultados. Não está claro, a partir da deflexão dos alvos muito pequenos e rudimentares semelhantes a asteroides, o quanto uma explosão nuclear genuína desviaria de facto um asteroide real. Como sempre, mais trabalho é necessário.

King lidera uma equipa que também está a investigar essa questão. O seu projeto, financiado pela NASA, envolve a Instalação de Laser Omega, um complexo localizado na Universidade de Rochester, no norte do estado de Nova Iorque. A Omega pode gerar raios X ao disparar lasers potentes contra um alvo dentro de uma câmara especializada. Ao ser irradiado, o alvo gera um pulso de raios X, semelhante ao produzido durante uma explosão nuclear no espaço, que pode então ser usado para bombardear diversos objetos — neste caso, algumas rochas terrestres a atuar como imitadores de asteroides e (crucialmente) também um pouco de material meteorítico verdadeiro.

Os experimentos de King com a Omega procuraram responder a uma pergunta básica: “Quanta matéria realmente é removida da superfície?” diz King. A quantidade de material que se desprende dos pseudo-asteroides, e a intensidade com que é ejectada, varia de alvo para alvo. A esperança é que esses resultados — que a equipa ainda está a analisar — forneçam pistas sobre como diferentes tipos de asteroides reagiriam ao serem atingidos por uma explosão nuclear. Embora os experimentos com a Omega não consigam reproduzir o recuo visto na máquina Z, a equipa de King utilizou uma série mais realista e diversificada de alvos e bombardeou-os com raios X centenas de vezes. Isso, por sua vez, deve ajudar-nos a entender quão eficaz — ou não — seria a deflexão de asteroides reais por meio de uma explosão nuclear.

“Não diria que um [experimento] tem vantagens definitivas sobre o outro”, diz King. “Como em muitas áreas da ciência, cada abordagem pode fornecer insights ao longo de diferentes ‘eixos’, por assim dizer, e nenhum experimento oferece o quadro completo.”

Esse trecho fecha muito bem a questão, né? Os experimentos de Moore, King e suas equipes podem parecer até complicados demais, como aquelas engenhocas de Rube Goldberg, mas são só o começo de uma jornada científica fundamental para a defesa planetária. Eles estão ampliando o conhecimento experimental para entender como asteroides de diferentes composições — desde rochas duras até corpos mais frágeis e ricos em carbono — podem reagir a impactos de energia nuclear.

E o legal é essa consciência de que, apesar do tabu envolvendo armas nucleares, a pesquisa está sendo encarada com seriedade e responsabilidade, focada em salvar vidas e proteger o planeta. A chance de um impacto catastrófico é pequena, mas real. Por isso, quanto mais alternativas estudadas, melhor preparados estaremos para agir se um dia for necessário.

No fim, como Burkey disse, “somos os seus impostos em ação” — ou seja, é um investimento coletivo para garantir a segurança de todos. E Moore resume bem o sentimento: “todos ganhamos se resolvermos esse problema.”